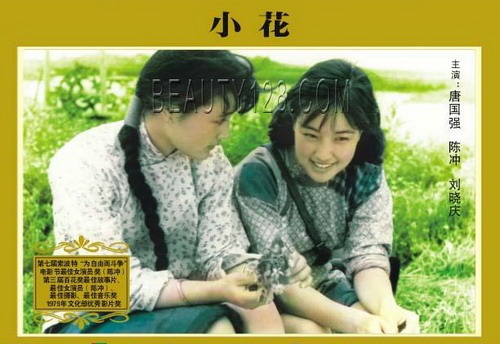

北京电影制片厂摄制的彩色故事片《小花》,描写解放军排长赵永生和两个妹妹——真赵小花 (右,刘晓庆扮演)、假赵小花(左,陈冲扮演)在解放战争中悲欢离合的故事。

陈胜民偷偷地把英子带到了三层狭窄的放映室,挑了最左边的一个放映窗口,搬来了凳子,对她说:“这就是你的专座啦。”接着,他装好拷贝,点燃了碳精棒,开动了老式的电影放映机。30年后,陈胜民还记得那场《追捕》——每次换拷贝后,他借着昏暗的灯光,总能看见英子凑在小小的放映窗口前那张聚精会神的脸。

那是1978年的冬天,24岁的海淀区前进电影院放映员陈胜民就是用这种方式和女朋友英子约会。每次“约会”完,陈胜民总会带着英子去附近的饭店要两碗面,在别人艳羡的目光中喊“加鸡蛋、加肉丝”。在看过近百场免费电影之后,英子拒绝了长相、身材、学历都比陈胜民好的另外几名追求者,嫁给了当时风光无限的电影放映员。

1976年文革结束之后,禁锢了十年的群众文化生活骤然间得到解放,被封存的几百部中外影片陆续重新上映,电影院再度火爆起来。一票难求使得电影院职工成了香馍馍,每个月的几张招待票都能够让陈胜民换到当时紧缺的肉票、粮票、油票。

“那会儿新拍的片子还没出来,只能挑原来的放映,什么《平原游击队》、《白毛女》、《英雄儿女》,还有苏联的《安娜·卡列尼娜》,每场都爆满。样板戏也放,观众也不少,不过没有老电影那么多。”陈胜民还记得,1976年冬天重放老片《洪湖赤卫队》,800多人把放映厅坐得满满的,音乐响起时,全场跟着合唱“洪湖水,浪打浪”。虽然天气寒冷,放映厅里连暖气都没有,但观众们都激动得满脸通红、直冒大汗。

那几年是陈胜民最为忙碌的一段时光。每天8点上班,有时候碰上晚上加映,到凌晨一两点才能回家。陈胜民说,当时北京几乎就没什么娱乐,加上大批知青陆续返城,每天全市各个电影院门前都人山人海。“大家也不挑,只要是部电影,上座率就至少五成,到了晚上和周日肯定是每场满座,有时还在过道加座儿。每逢节假日,附近的机关、工厂都排着队包场,甚至《台风》这样的科教片也看得过瘾。”让陈胜民记忆深刻的是,1978年重放平反的戏曲电影《红楼梦》时,他凌晨刚下夜班,售票处已经有不少人排队等着天亮买票了。

从1978年开始,大量文革后制作或引进的新电影涌现,将中国电影推上了一个巅峰。虽然1979年生产的影片只有50多部,但中国大陆电影的观众人次达到了279亿,平均每天有7000万次的观众看电影,创造了中国电影至今为止前无古人、后无来者的历史纪录,同时也为世界电影史创造了一个奇迹。

“文革十年的文化压抑过于沉重,因此在文革后全民需要一种宣泄和释放,电影成了一个最适合的载体。”北京电影学院文学系教授、中国电影史专家陈山分析道。

【八亿人看八部戏】

陈胜民1974年参加工作进入前进电影院,那是电影院最为萧条的时光。电影院经常被挪用为开批斗会的场地,只有在没有其他用途的时候,才会放电影。普通观众能够看到的只有八个样板戏以及“老三战”(《地雷战》、《地道战》、《南征北战》)。很多人总结文革时期的电影,就是“八亿人看八个样板戏”。

陈胜民回忆,那时观看样板戏影片也是一项“政治任务”,机关、工厂、学校要组织集体观看,门票也是半价出售。除了包场外,很少有人花5分钱、1角钱去看样板戏。电影院有时也会放些供批判的“毒草”电影,这时人才会多些,不过大多数观众都在电影放映后才摸黑进场,快结束的时候就提前离席。

不仅电影院,电影拍摄也一片沉寂。从1966至1970年间,全国各地电影制片厂无一部电影问世,许多知名导演和演员遭受迫害,绝大部分建国后的影片被认为宣扬封、资、修低级趣味和为“走资派”歌功颂德遭到禁映。1970至1972年,北京电影制片厂等受命摄制了包括《红灯记》、《智取威虎山》在内的八大现代京剧样板戏。

即使如此,在农村,人们仍然愿意从单调的电影中寻找起码的慰藉。曾在江西下放的上海知青吴艳芦说,由于平日没有其他的业余生活,一月一次的露天电影是整个镇子的节日,她和几名知青从中午就要出发,走十多里的山路到镇上,很多老乡提前三个小时就搬着凳子来占座。由于早已没了座位,他们往往和一群孩子在银幕的后面看电影,“除了下面的字幕是反的,其他都没什么区别。”她下放期间仍看了《红灯记》13遍,《沙家浜》9遍,至今还能唱出大段的台词——原因很简单,那时的文化生活,比电影更要单调。

早在文革开始后,出于拍摄样板戏和反修的需要,国内曾引进过不少国外影片,但这类影片都不能公开上映,只能在一些中央部委礼堂和少数电影院有限制地放映,被称为“内参片”,只有少数人才有资格观看。北京电影学院教授的陈山当年正在北京大学读研,他整天奔波于各个部委礼堂,就为了多看几部“内参片”。有些影片甚至没有译制,有一名懂外语或看过的人站在一旁,按照情节发展进行讲解。

【人性登上大银幕】

1978年,知青吴艳芦回到了上海。这一天,她从亲戚手中,拿到了两张“金贵得不得了”的电影票,电影的名字是《望乡》。这部反映日本妓女生活的电影一经放映,就轰动一时。吴艳芦还记得,当出现一些裸露镜头时,电影院里无比安静,同去的女伴甚至不好意思地扭过头,紧紧地抓住吴艳芦的手,却不时用眼角偷看银幕。

包括《望乡》、《追捕》和《狐狸的故事》在内的三部电影,是邓小平1978年访日后,为了加强中日间的文化交流,从日本引进的。尽管经过了严格的删减,仍给当时的国人带来了无比的震撼。

1978年,对于与政治风云息息相关的中国电影来说,也是一个转折——“百花齐放、百家争鸣”重新被作为文艺方针提出。

电影的政治宣传功能引起了很大的争论,但一个事实是,文革时期《新闻简报》类型的电影突然没了踪迹,偶尔作为暖场在电影之前播放。而大量“文革后”新片涌现之后,连样板戏也很少上映了。

根据《关于党内若干历史问题的决议》的基本精神,对历史和现实进行反思,以谢晋、滕文骥、杨延晋、于洋为代表的第三、第四代导演,在亲身经历过十年浩劫之后,推出了《天云山传奇》、《人到中年》、《芙蓉镇》、《戴手铐的旅客》等一系列“伤痕电影”,将文革期间知识分子等小人物的情感、思想和生活遭遇搬上了银幕。“人性”的挖掘成为了这一时期电影的主题,人物不再是完美无瑕,而变得有情有义、会哭会笑,一改文革电影的阶级斗争主题、过程模式化、对话口号化。

本篇文章来源于京华网 原文链接:http://news.jinghua.cn/351/c/200810/23/n1947777.shtml

|