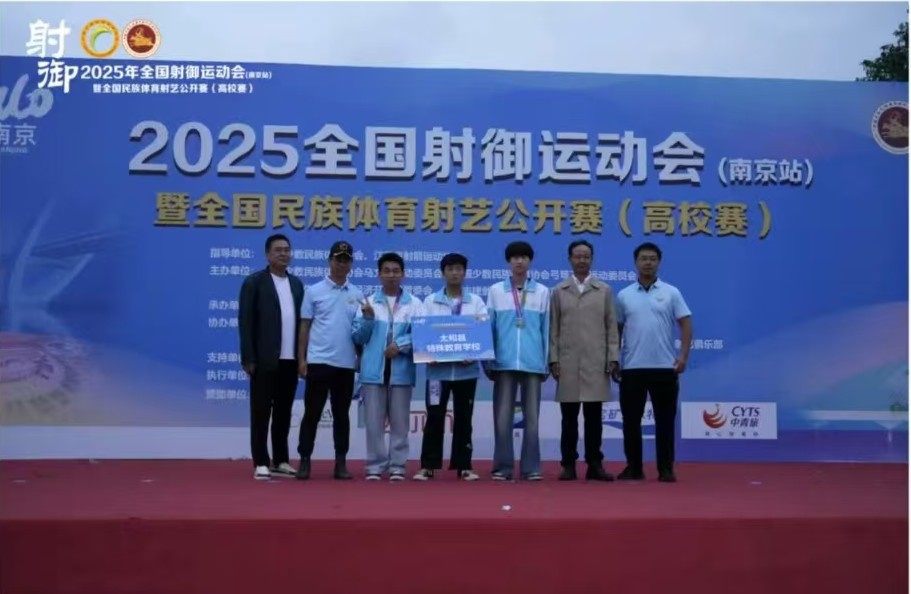

秋阳正好,桂香盈袖。2025年9月21日,历时两日的2025年全国射御运动会在南京生态科技岛落下帷幕。这场以“中华民族一家亲 共筑体育强国梦”为主题的体育盛会,继去年上海首届赛事后,再度以“射”“御”二艺为纽带,串联起古今体育精神与民族文化传承。来自全国的200余名运动员、30余支代表队在射艺、骑射、御术等项目中竞逐,最终,一支特殊的队伍以2金3银3铜的战绩脱颖而出——他们是来自安徽省太和县特殊教育学校的5名运动员,用行动诠释了“生命自有光芒”的深刻内涵。

一、当“君子六艺”遇见特殊教育:一场跨越古今的对话

“礼射之仪,在于心正;御术之妙,在于人和。”2025年全国射御运动会延续了首届的核心理念,将“射”“御”从《周礼》的“六艺”中唤醒,赋予其新时代的生命力。作为中华优秀传统文化的重要载体,“射”不仅是杀敌卫国的技艺,更蕴含着“揖让而升,下而饮”的君子之风;“御”亦非单纯的驾驭之术,而是“御下有度、行稳致远”的处世哲学。这场赛事,既是一场体育竞技,更是一次文化寻根。

与往届不同的是,本届赛场上多了一抹独特的色彩——安徽省太和县特殊教育学校的5名运动员。他们是全国30余支参赛队中唯一一所特殊教育学校的代表,用略显迟缓却坚定的步伐、专注而炽热的目光,将“特殊”二字写成了“不凡”的注脚。“我们想让更多人看到,特殊孩子也能在传统文化中找到属于自己的舞台。”随队教练张彪在赛前接受采访时说,“‘射’‘御’需要的不仅是技巧,更是专注力、意志力与对规则的理解,这些恰恰是特殊教育中着力培养的品质。”

二、独轮上的“神射手”:他们用坚持改写“不可能”

9月20日上午,独轮自行车射箭赛场上,一道纤细的身影吸引了全场目光——15岁的梁依依坐在独轮车上,双脚轻触踏板,身体随着车轮微微晃动,却始终保持着弓身的稳定。她左手持弓,右手搭箭,“嗖”的一声,箭簇破空,精准命中30米外的靶心。“10环!”裁判举旗示意,看台上爆发出热烈掌声。这是她在本届赛事中获得的第二枚银牌,而她的队友李子豪则以10环的成绩摘得该项目金牌。

独轮自行车射箭,是太和县特殊教育学校的“招牌项目”。自2018年起,学校将传统骑射与特殊教育结合,开发出适合视障、听障、智障学生的训练体系:视障学生通过声音定位靶心,听障学生依靠视觉强化动作记忆,智障学生则通过分解动作反复练习。“刚开始训练时,孩子们连独轮车都坐不稳,摔得膝盖青一块紫一块。”张彪回忆起最初的艰辛,眼眶微润,“有个叫陈奥的孩子,智力发育迟缓,教他握弓要领时,他总记不住‘拇指压弦’的手法,我们就用绳子绑住他的手指,帮他形成肌肉记忆。整整三个月,他每天训练3小时,手上的勒痕换了一层又一层。”

赛场上,陈奥用实力回应了所有质疑。在独轮自行车射箭项目中,他与李子豪、梁依依包揽金、银、铜牌;在双轮电动平衡车骑射中,他又以稳定的发挥再添一枚铜牌。“这些孩子或许在生活里会遇到很多困难,但在赛场上,他们是自己的英雄。”张彪感慨道。

三、礼射场上的“加时赛”:一箭定胜负的兄弟情

9月21日下午,传统弓礼射U16男子组的决赛现场气氛紧张。王世博与李子豪站在30米外的靶位前,两人都是太和特校的“老将”——王世博曾在全国特奥会射箭项目中获过奖,李子豪则是独轮车射箭的“三冠王”。根据规则,决赛需射满10箭,若环数相同则进入加时赛,直至分出胜负。

前9箭,两人均射出95环,环数胶着。第10箭,李子豪率先开弓,箭簇擦着靶心边缘落在9环;王世博深吸一口气,拉弓、瞄准、放箭——“10环!”他以总分优势险胜,摘得金牌。“其实我知道,子豪今天状态很好,他可能故意让了我一箭。”赛后,王世博摸着奖牌笑言,“我们一起训练三年了,比亲兄弟还亲。比赛是竞争,但更重要的是互相支持。”

这场“兄弟之战”让现场观众无不动容。礼射不仅是对箭术的考验,更是对“揖让”礼仪的传承。赛前行鞠躬礼,赛中“发而不中,反求诸己”,赛后共饮“和酒”——太和特校的孩子们将传统礼仪融入每一个细节。当他们穿着统一的红色队服,向对手和裁判深深鞠躬时,连裁判席上的国际射箭联合会官员都忍不住鼓掌:“这是体育精神的最好诠释。”

四、唯一的“特殊战队”:他们让世界看见“生命的多样性”

在本届赛事的30余支参赛队中,太和县特殊教育学校的队伍显得格外特别:有的孩子戴着助听器,有的需要教练手势引导,有的说话仍有些含糊。但他们的眼神里,同样闪烁着对胜利的渴望;他们的背上,同样背着弓、跨着车,与所有运动员一样,为了梦想全力以赴。

“我们参赛的目的,不是为了拿奖牌,而是为了让更多人知道,特殊孩子也能站在体育的舞台上。”太和县特殊教育学校校长王建国说。作为一所拥有200余名学生的特殊教育学校,太和特校始终坚持“以体树人”的教育理念——通过体育培养孩子的规则意识、抗挫能力与团队精神,让他们在运动中找到自信,在协作中学会包容。“以前,有些孩子不敢与人交流,训练后却主动帮队友调整护具;有些孩子因为成绩落后而自卑,却在赛场上学会了‘输得起’的勇气。”

这种改变,也感染了其他参赛队伍。清华大学射艺队的教练在赛后特意找到太和特校的孩子们:“你们的故事比奖牌更动人。我们想和你们合作,把传统射艺课程引入特殊教育领域。”赛场上,各代表队的运动员纷纷为太和特校的孩子们加油:“你们骑独轮车的样子超酷!”“这箭射得真准,我都要向你们学习!”

五、以体为翼,逐光而行:特殊教育的“破圈”之路

“这次参赛,是我们‘体教融合’的阶段性成果,更是新的起点。”王建国表示,学校将以此次赛事为契机,进一步开发适合特殊学生的运动项目——比如结合听障学生听觉优势的“无声射箭”,利用视障学生触觉敏感特点的“盲文靶心射艺”,以及融入地方文化的“太和清音伴射”等特色课程。“每个孩子都是一颗种子,有的是玫瑰,有的是银杏,有的是野菊。我们要做的,是给他们阳光、土壤和水分,让他们以自己的方式绽放。”

如今,太和特校的体育教育已初见成效:学生在省级特奥会、全国残运会等赛事中屡获佳绩,更有3名毕业生凭借体育特长考入特殊教育职业学院,开启了新的人生篇章。“有个孩子在作文里写道:‘以前我觉得自己是个‘没用的人’,直到我学会了骑独轮车射箭,才发现原来我也能被人看见。’”张彪读着学生的文字,声音哽咽,“这就是体育的力量,它能让‘特殊’变成‘独特’,让‘不可能’变成‘我能行’。”

尾声:弦歌不辍,共赴星辰大海

闭幕式上,太和县特殊教育学校的运动员们手捧奖牌,与所有参赛选手一起合唱《我和我的祖国》。他们的歌声或许不够整齐,却带着最纯粹的热忱;他们的笑容或许不够灿烂,却映着最明亮的光芒。这一刻,“中华民族一家亲”的主题不再是抽象的概念,而是化作赛场上的相互扶持、赛场下的温暖拥抱,化作所有人为生命喝彩的共同心声。

从“君子六艺”到“全国射御运动会”,从传统文化传承到特殊教育“破圈”,这场赛事不仅是一次体育竞技,更是一次文明的对话、心灵的共鸣。安徽省太和县特殊教育学校的孩子们用行动证明:生命的价值,从不因“特殊”而减损;梦想的高度,永远由“坚持”来定义。正如赛场上那句醒目的标语:“每一束光,都值得被看见;每一次奔跑,都通向更好的远方。”

御风破浪,弦歌不辍。当秋日的阳光洒在南京生态科技岛的湖面上,太和特校的孩子们已收拾好行囊,准备返回家乡。他们带走的不仅是奖牌,更是自信与希望;他们留下的,是一个关于“生命”与“成长”的温暖故事。未来,这条“以体树人”的道路或许仍有荆棘,但他们坚信:只要心中有光,脚下就有力量;只要携手同行,就能共赴星辰大海。

(张彪 王建 刘铭供稿)

|